検索結果 RESULT

- 旧佐賀市

- 検索結果

[旧佐賀市][指定文化財 佐賀県 絵画]は6件登録されています。

旧佐賀市 指定文化財 佐賀県 絵画

-

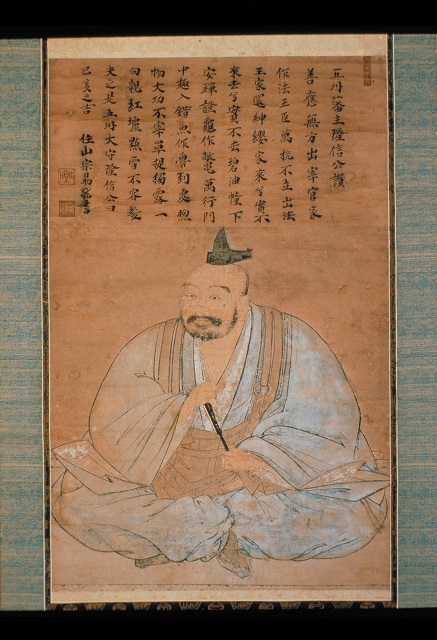

紙本著色龍造寺隆信像 一幅

重要文化財

龍造寺隆信(1529~1584)は、現在の佐賀城付近を根拠地とした龍造寺一族のうち、分家水ケ江龍造寺氏の周家の子として生まれた。8歳で天台宗宝琳寺で出家したが、天文15年(1546)に水ケ江龍造寺氏の当主家兼(剛忠)が没したので還俗して家督を相続、天文17年(1548)には宗家の家督も相続した。 天正6年(1578)には有馬氏を降伏させ肥前を平定した後、近隣諸国へ戦いを拡大し、勢力範囲は筑前、筑後、肥後、豊前にまで及んだ。 隆信の肖像画は、現在9点が知られており、本図と同形式のものに、鍋島報效会本、松林家本、佐賀県立博物館本が知られるが、本図は肖像画としても優れ、同形式の中で先行する作品と推測できる。また、本図と異なる姿で描かれた隆信の肖像画も、本図の形式を基本として改良を加えたものである。 したがって、本図は隆信の肖像画の中で「肥満の大将」(『九州治乱記』)と伝えられる豪放な戦国大名の姿を誇張、理想化も少なく描出している点、最も優れた作品といえる。同時に、従来から知られる桃山時代の武将像と比較しても、その破格な服装をはじめ、隆信の豊満な肉体的特徴など、個性豊かな肖像画であり、その価値が高い。

-

マンドリンを持つ少女 百武兼行筆 一面

重要文化財

百武兼行は、天保4年(1843)佐賀藩士の家に生まれて、8歳の時から佐賀藩最後の藩主、鍋島直大の側に仕え、明治4年(1871)に直大の留学に随行して渡米、やがて英国へ渡り、明治8年(1875)にロンドンで直大の妻胤子のお相手役として油絵を学び始めた。明治11年(1878)にはパリに移り、官学派の大家レオン・ボンナに師事し、飛躍的に画技を高めた。 本作品は、明治12年(1879)にパリで描かれた作品で、明暗の色調の鮮烈な対比の中に、しっかりとした量感を持つ少女を描いている。少女の民族衣装は、ボンナのスペイン趣味の影響と考えられており、ボンナに師事した成果をよくあらわしている。 また、この作品は、百武の代表作というばかりではなく、そのすぐれた人物描写は日本洋画史上、明治12年という早い時期において画期的なものである。 明治以降、佐賀からは久米桂一郎、岡田三郎助をはじめ、優れた洋画家が多数輩出しているが、百武の作品はそれらの先駆をなすものとして高い価値を有する。

-

矢調べ 岡田三郎助筆 一面

重要文化財

「矢調べ」は、明治、大正、昭和にわたり、東京美術学校西洋画の指導者として、また、文部省展覧会にはじまる官設展などの審査員として、日本近代洋画史におけるアカデミズムを代表した岡田三郎助(1869~1939)が、明治26年(1893)に制作した記念碑的な作品である。 岡田が本格的に洋画を学ぶのは、鹿児島出身の曽山幸彦(1859~1892)の画塾に入門してからで、この画塾において、岡田は曽山からは主に人体写生を学び、曽山没後は画塾を引き継いだ堀江正章(1858~1932)から、色彩についての教えを受けた。 この作品は、明治26年(1893)大幸館画塾の卒業制作であり、翌27年の第6回明治美術展の出品作である。作品の、主題としては曽山の作品にも見られた弓術に係わる「歴史的記録画」としての性格を持ち、色彩においては、脂色を帯びた全体の色調の中に、「コバルト先生」と異名をとった堀江の影響が膝上、腰の暗部などに見られる。 作品のモデルとなったのは、一説に、岡田の母方の縁者にあたる吉田丈治(長野県出身)で、のちに乃木希典大将のもと、陸軍主計少将となる人物とされる。また、同郷の画家小代為重(1861~1951)によれば、モデルは「偶々曽山のところへ来た清楚な感じの針屋の爺さん」という。 作品は、岡田のフランスでの絵画修行以前の代表作であるのみならず、明治洋画においても、とりわけ明治20年代の絵画傾向である明治美術会の設立から黒田清輝、久米桂一郎らによる新しい美術団体への若手画家たちの結集という時代にあって、ひときわ時代性をはらんだ作品である。

-

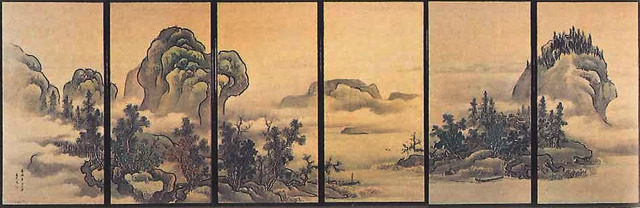

山水図襖 谷文晁筆 十二面

重要文化財

この図は、江戸時代後期の代表的な画家で、関東画壇に君臨した谷文晃(ぶんちょう)(1763~1840)が描いた、超大作の山水図である。 構成は、右端の背の高い松のある岸辺からはじまり、奥に陸地のみえる広々とした湖水、湖水に浮かぶ島、左端に握り拳のような山を中心とした陸地へ続いて終わり、空間を広くとり、景観はゆったりと配置されている。要所に家や人物を配し、徐々にモチーフを充実させ、拳のような山で最高潮となる構成がとられており、画面に右から左へ向かう展開の方向性が認められる。 描線は比較的少なく、墨を面的に使用し、ぼかしやにじみが効果的に用いられており、構成も比較的単純である。湖水の奥に延々と描かれる陸地によって、空との境界を明確にしており、奥行きのある景観の中でモチーフの前後大小関係を的確に配置していること、彩色と墨色が近景ほど濃く、遠景ほど淡い空気遠近法を使用して、遠近を明らかにしていることなど、全体として写実的な印象を与え、文晃の西洋画学習の成果が想起される。 左端、第12面左下に落款があり、文政3年(1820)6月に制作されたことがわかる。 当時、文晃は58歳で江戸にいたことが確認でき、この図は江戸で制作され、後に佐賀にもたらされた作品であるといえる。 伝来の経緯は不明だが、文晃とは近い関係にあった古賀穀堂(こくどう)や草場佩川(はいせん)などの佐賀の人物を介してもたらされた可能性が考えられる。 この図は、文晃の確認できる最大級の作品であり、保存状態も良好で優品に数えられる。

-

釈迦・迦葉・阿難図 狩野探幽筆 三幅

重要文化財

本図は、江戸時代初期の代表的な画家で、幕府の御用絵師をつとめた狩野探幽(かのうたんゆう)(1602~1674)が佐賀藩初代藩主鍋島勝茂(1580~1657)の注文により、鍋島家の菩提寺である曹洞宗の恵日山高伝寺のために描いたものである。 中幅に合掌する立像の釈迦(しゃか)、左右幅は坐像で、向かって右に釈迦十大弟子の迦葉(かよう)、左に同じく十大弟子の阿難(あなん)を配す。迦葉は両手で経巻を持つ老人の姿で、阿難は鉢を持つ青年の姿である。阿難の若々しい表情が印象的である。 絵画で釈迦・迦葉・阿難を組み合わせて三幅とする作例は珍しい。描法にも創意が見られ、中幅と左右幅とは描きわけられており、中幅の釈迦図は肉見部に金泥を用い、衣文線には淡墨と淡朱が併用されているのに対し、左右幅は墨画である。 さらに、探幽としては長文の款記に「肥前の太守の命によって」高伝寺のために描いたことが記されている。「御寄付物帳」(1855年、鍋島文庫蔵本ほか)により、勝茂が高伝寺に納めたことが知られるため、本図の注文主が勝茂であることがわかる。 なお、制作時期は、画風、落款(らっかん)などから明暦年間(1655~57)ごろに想定できる。探幽50歳代半ばころの創意、描写力ともに充実した時期の優れた作品であり、保存状態も良好である。また、探幽と勝茂の関係を示す貴重な作品である。

-

絹本著色福満寺古図 一幅

重要文化財

佐賀市南東の平野部に、延暦(えんりゃく)23年(804)に入唐(にっとう)に際して最澄(さいちょう)が開山したと伝える真言宗御室(おむろ)派護国長尾山福満密寺がある。 本図は、足利直冬(ただふゆ)(尊氏長子)が貞和(じょうわ)年間(1345~1350)に再興して以降の伽藍(がらん)(寺院の建造物)を描いたものと伝える。 中央に七堂伽藍を描き、堀割を隔てて北に寺家・西福寺・種福寺、南に坊、東西に坊官町を配する。敷地面積は8町余と記される。 この伽藍には、桧皮葺(ひわだぶき)とはいえ、天台宗に特徴的な法華三味(ほっけさんまい)堂・護摩(ごま)堂・止観(しかん)堂を備え、僧侶の受戒(じゅかい)の場である戒壇(かいだん)院をもつ。個々の建物は、おおむね本瓦葺か桧皮葺の入母屋造(いりもやづく)りで、縁を備える。坊や坊官町・百姓町の建物は、藁(わら)葺の切妻(きりづま)造りである。 本図は、上下に2枚の紙を継いで縦130センチメートル、横47.6センチメートルとし、墨で輪郭を描起し、淡墨や丹(に)、緑青(ろくしょう)を平塗りする。 建物は、それぞれ異なった角度から描かれ、回廊は金堂四周の建造物に重ねて描かれる。講堂は、全体をほぼ正面からとらえながらも両翼に側面を描き、屋根には妻飾(つまかざり)を正面向きに表現する。描線は、堀割以外を手書きとするが、細い線は波打ち、太い線は肥痩(ひそう)をもってうねる。平瓦の継目や松枝は筆を打ち込んでそのまま撥ねる。 以上のような一定しない視点や筆の運びの硬さと奔放(ほんぽう)さ、松葉の平面的なとらえ方などから、室町時代末期から桃山時代にかけての作と考えられる。