検索結果 RESULT

- 旧佐賀市

- 検索結果

[旧佐賀市][指定文化財 佐賀市 彫刻]は4件登録されています。

旧佐賀市 指定文化財 佐賀市 彫刻

-

銅造地蔵菩薩立像 一躯

重要文化財

西峰院地蔵寺の地蔵堂内に安置されているこの像は、像高36.5センチメートル、台座高13センチメートルの鋳銅製の地蔵菩薩立像である。両腕は軽く屈して、左手に宝珠、右手に錫杖を執る地蔵尊像の通相であって、衲衣(のうえ)は深く垂れ、衣文の彫りは深く、黒色を呈しているが、顔面や胸の部分には金箔が施されている。 酒買い伝説や海水出現の由来伝承を伝え、「酒買い地蔵」又は「酒呑み地蔵」などと呼ばれていて、酒を供えて安産などの祈願に詣でる人が多いという。 光背を欠失し、錫杖を欠損し、台座の一部が後補となっているが、尊体は完構を保っている。小体ではあるが、極めて端正な尊像で、鋳流れや鋳崩れのあとがなくて作もすぐれ、鋳造年代は明らかでないが、鎌倉時代の鋳造様式のおもかげをとどめており、数少ない鋳銅製の仏像として注目すべき価値を有している。

-

石造十一面観世音菩薩立像 一躯

重要文化財

勝宿(かしゅく)神社と小川をへだてた山腹の小堂に石造十一面観世音菩薩立像が安置されていて、后良(きさきら)観音と呼ばれ、今日でも地域の人々の厚い信仰を集めている。 像高118センチメートルの石造で、宝冠に化仏を頂く十一面観世音菩薩の立像である。右手は掌を前にして垂下し、左手は屈して胸前で蓮華を執るが、両手・両足ともに体部に密着した浮彫りで、窮屈な表現となっている。顔面は大きくて下半身が寸詰まりとなり、しかも下半身の表現は簡略化されている。衣文彫りは浅く、正面観のみの表現であって、側面及び背面は素材のままの荒削りとなり、中世石像彫刻の様式をよくとどめている。体側両面に、次のような造立銘が陰刻されている。 左体側「河窪村中泉〇〇天正十三暦三月廿如意林日」 右体側「奉彫刻妙観音尊像一基〇〇〇」 この造立銘によって、天正13年(1585)に彫造された中世末期の石像であることが知られる。 柱上の石材を用いて彫顕した一種の板彫り像であって、県内の石像彫刻が、線彫→浮彫→半肉彫→板彫、丸彫→肉彫と進化していく石像彫刻の進化過程を知る上から、県内では数少ない遺例の一つであり、板彫系統の初現的な石像の一例として注目すべき価値を有している。

-

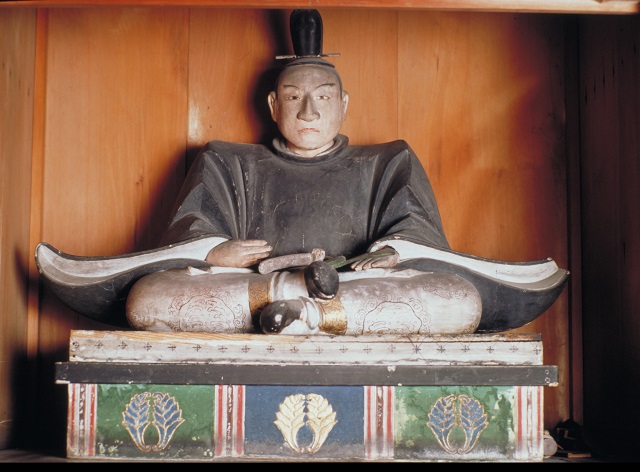

木造鍋島忠直坐像 一躯

重要文化財

鍋島家の菩提寺である高伝寺の本堂に安置されている鍋島忠直像は、冠まで含めての像高50センチメートルの衣冠姿の坐像で、玉眼嵌入、首及び両手首差込み、彩色が施された木像である。腰に刀を差し、左手は膝の上に軽くのばし、右手はわずかばかり指を屈して笏を操る態をなすが、笏は現存していない。 両眼を開き、口を結んだ顔容は静的で、左右へ大きくひるがえる両袖口は、沓をはいた両足を軽く組んだ安坐姿と相まって、安定感を与えている。この像は、袖の部分にいくつかの襞を表わしたのみの極めて簡潔に表現された肖像彫刻である。 鍋島忠直は、佐賀2代藩主光茂の父で、寛永12年(1635)わずか23才で早世した。側近に仕えていた江副金兵衛は、忠直の死後姿をくらまし、高野山にこもって一心に主君忠直の像を彫った。忠直の一周忌が催されているときこの像を持ち帰って、光茂に奉り、追腹を切った。 この江副金兵衛の殉死に直面した藩主光茂は、深く考えるところがあり、ついに寛文元年(1661)に追腹禁止令を領内に発布した。佐賀藩における追腹禁止令は、寛文3年(1663)に幕府が発布した殉死禁止令の先駆をなすものとして注目される。 江副金兵衛作の鍋島忠直像は、単なる肖像としてよりも、わが国における殉死禁止の要因をなすものとして、その歴史的価値が極めて高く評価されるものである。

-

石造十六羅漢像並びに石造釈迦三尊像 付石造駒形標柱一九躯 付一一基

重要文化財

曹洞宗の岩松軒(がんしょうけん)の境内に、石造十六羅漢像と石造釈迦三尊像が安置されている。十六羅漢は、正法護持のために講じられた修業者の一群で、禅宗では修業の階程として羅漢を崇敬している。この十六羅漢は、釈迦如来の眷属(けんぞく)として表現されることが多いが、釈迦三尊を中心に安置されているこの岩松軒の十六羅漢もまたその一例である。 羅漢像は、すべて結跏、半跏倚坐等の坐像であって、像高50~80センチメートル、切石の台座に坐している。釈迦三尊像の中尊である釈迦如来は、両手を軽く組み蓮台上に結迦趺坐(けっかふざ)する坐像であって像高69センメートル、台座を含めての総高124センチメートルである。釈迦如来の脇侍である文珠及び普賢の両菩薩は、それぞれ獅子と象の上に半跏して座す。頭髪を垂れて宝冠をいただき、文珠は如意、普賢は経巻を執る。獅子や象を含めての像高は、ともに68センチメートルである。 十六羅漢及び釈迦三尊を合わせて19躯からなるこの群像は、その彫像技法などからみて、江戸時代の宝暦年問(1751~1761)前後の作であろうと推定されるが、肥前石造工芸の円熟期の所産として各尊像の個性をよく表現し、しかも群像としての全体調和をよく整えている点は、石造彫刻としてその価値が高い。しかも、いくらかの欠損の箇所はあるが、19躯の群像が一括して保存されている点もまたその価値を高めており、江戸時代における信仰史の上からも注目される文化遺産である。 各尊像の名称や寄進者等を刻した駒形標柱は、11基が残存するのみで、その大半は欠損している。高さ45センチメートル、幅15センチメートル余りの尖頭の方形石柱で、下部は生け込みとなっている。