検索結果 RESULT

- 旧佐賀市

- 検索結果

[旧佐賀市][指定文化財 佐賀県 工芸品]は11件登録されています。

旧佐賀市 指定文化財 佐賀県 工芸品

-

青漆塗萌黄糸威二枚胴具足 一領

重要文化財

初代佐賀藩主鍋島勝茂(1580-1657)が着用した、総体青漆(せいしつ)塗の当世具足。兜高29.0センチメートル、胴高45.0センチメートル。青漆とは漆に石黄(せきおう)等を混ぜて青緑色に発色させたもので、桃山時代以降の甲冑にまれに見られる。兜は桃の実を象った桃形兜(ももわりかぶと)で、古様な杏葉紋の前立(まえだて)をつける。桃形兜は西洋の兜の影響を受けて作られた変り兜の一形式で、桃山から近世初頭にかけて佐賀藩をはじめ福岡藩、柳川藩など九州各地で特に多く用いられた。兜の後ろにさがるシコロは日根野形(ひねのなり)という、江戸時代初期の好みを反映している。 胴は鉄板に漆で小札(こざね)の刻みを盛上げて本小札のように見せた切付盛上(きりつけもりあげ)小札の板を上下に連ねて固定し、左脇の蝶番で開閉して着用する二枚胴である。後補・別物の箇所がいくつかある。 具足の胴裏に記された金泥銘、「鎧記(よろいき)」により、寛永14年(1637)島原の乱の折に勝茂が着用し、その5年後に末男直長(1628-1693。明暦元年に神代家の家督を相続)に与えられたことが分かる。また、附の「鍋島内記茂生書付」(我家所蔵鎧)により、その後は直長の息子茂真に始まる鍋島内記家(親類。茂生は内記家6代、1821-1846)に幕末期まで伝来したことが分かる。 近代以降の経緯は明らかでないが、附の鎧櫃に「永田町 侯爵鍋島家」との貼紙があることから、遅くとも永田町の鍋島本家の邸宅が震災により崩落した大正12年までには本家に所管が移っていたことが分かる。 (写真:鍋島報效会提供)

-

蒸気船雛形(スクリュー船)一隻

重要文化財

佐賀藩精煉方で製作された蒸気船の雛形で、外輪・スクリュー2隻のうちのスクリュー船である。長さ99.0センチ、高さ67.0センチ、幅22.0センチで、外輪船同様、蒸気機関や動力伝達装置などは銅、真鍮などの金属で作られているが、船本体は木製である。 近年の調査で、内部の構造や材料等について明らかになってきた。それによると外輪船同様に汽罐内に煙管が施されているが、その構造はより複雑なものとなっており、より高い熱効率が実現できたと思われる。蒸気機関と推進駆動軸との接続はピストン・ロッドとコネクティング・ロッドを一体化したオッシレイト・エン.ジン(首ふり機関、揺筒機関)となっており、この機関は当時日本に輸入された欧米の文献に表れた最新の技術である。このようにスクリュー船は蒸気車、外輪船との動力・推進機構部などを含めた内部構造の比較から、蒸気車一外輸船一スクリュー船の順で技術進歩の段階を経ていることが推定され、貴重である。 国産初の蒸気船の建造につながる佐賀藩の科学技術の水準の高さを示す重要な資料である。 (写真:鍋島報效会提供)

-

蒸気船雛形(外輪船)一隻

重要文化財

佐賀藩精煉方で製作されたとされる蒸気船の雛形で、外輪・スクリュー2隻のうちの外輪船である。長さ88.0センチ、高さ52.5センチ、幅18.6センチで、蒸気機関や動力伝達装置などは銅、真鍮などの金属で作られているが、船本体は木製である。 近年の詳しい調査で、内部の構造や材料等について明らかになってきた。それによると汽罐内に煙管が施されており、蒸気車雛形と比べて熱効率が向上し、より大きい力が発揮できたと思われる。燃料は蒸気車雛形同様、アルコールであり、汽罐内で発生した蒸気はシリンダーに送られて動力機構と伝えられ外輪を回転させる。蒸気機関と推進駆動軸との接続はピストン・ロッドとコネクティング・ロッドによる簡便なものであり、スクリュー船ではより複雑な構造になっている。このように外輪船は蒸気車より進歩しているがスクリュー船よりも単純な構造であり、動カ・推進機構部などを含めた内部構造の比較から、蒸気車一外輸船一スクリュー船の順で技術進歩の段階を経ていることが推定される。 国産初の蒸気船の建造につながる佐賀藩の科学技術の水準の高さを示す重要な資料である。 (写真:鍋島報效会提供)

-

蒸気車雛形 附貨車他 一台

重要文化財

嘉永5年(1852)に設置された佐賀藩精煉方では理化学を中心に科学技術の研究・開発にあたったが、蒸気機関の開発・試作にも尽力し、安政2年(1855)には蒸気車及び蒸気船の雛形に着手したとされる。同雛形は精煉方主任の佐野常民を中心に、中村奇輔、石黒寛次、福谷啓吉やからくり儀右衛門の名で知られる田中近江親子などによって作られたとされる蒸気機関車の縮小模型である。 蒸気車雛形は全長39.8センチメートル、車輪幅14.0センチメートル、全高31.5センチメートルで、ボイラーなどの主要部分は銅で作り、シャーシ、車輸等は真鍮等で作られている。'汽罐の内部構造は単純で蒸気圧が十分でなかったと思われるが、ギヤ等の機械技術の工夫によりそれを補い、アルコールを燃料として2基のピストンが歯車を通して車輪に連動する仕組みとなっており、高い技術水準を示している。 ほかに、貨車2台とレール付き台座、組立式板付きレールが付属している。貨車は木製で作られており、また台座は長方形の木製であり、直線状にレールが付けられており、展示するために使用されたようである。組立式板付きレールは8枚の円弧形の板付きレールからなり、組み立てて円形にレールが繋がるように作られている。円周上を走らせるのに用いられたものと思われる。 国産初の蒸気エンジンをもつ陸上交通機関の試作品であり、佐賀藩精煉方で製作されたとされ、幕末、佐賀藩の科学技術の水準の高さを示す重要な資料である。 (写真:鍋島報效会提供)

-

色絵{流水文碗(台付)、瑠璃地桜花散らし文碗(台付)} 二組

重要文化財

安政2年(1855)に作成された『御寄附物帳』に、鍋島勝茂から菩提寺の高伝寺へ寄進されたものとして記載される「古南京染付御天目 二」「右御臺 二」に該当する作品である。 碗は二口ともに高台内を断面がアーチ状になるように削り込んでいて17世紀の茶道具の碗の高台削りに共通し、同様のものが有田の谷窯床下層から出土している。 色絵流水文碗(台付)の碗は、内面に透明釉(ゆう)を掛け、口唇部に呉須(ごす)を一周塗る。外面に染付のダミで水面をあらわし、染付の線書と金により流水文を描く。外面の地と高台内を緑に塗るが塗りむらが著しい。台は、上部に碗外面と同様の染付と色絵を施す。台の高台外側は二重圏線と波文様を染付で描く。羽の裏は透明釉を掛け、一重圏線と花唐草を染付で描き、ハリ支えの熔着痕を緑で唐草文を描いて隠している。 色絵瑠璃地花桜散らし文碗(台付)の碗は、内面と高台内に透明釉を掛け、外面は桜花を除いて濃淡二種の瑠璃(るり)釉を掛けわけている。桜花は呉須で線書して透明釉を掛け、赤と金で花弁をあらわし、花芯に緑又は黄をさす。金彩は良好な仕上がりとはいえず、色絵の技術が未完成の状態を示している。台は、上部に碗外面と同様の染付と色絵を施す。羽の裏は透明釉を掛け、ハリ支えの熔着痕に黄をさして隠し、二ないし三おきに赤の花弁を描き加えて花とし、緑で唐草文を描く。 色絵流水文碗 口径13.0センチメートル、高さ 7.6センチメートル、底径 4.7センチメートル。 色絵瑠璃地桜花散らし文碗 口径13.1センチメートル、高さ7.0センチメートル、底径 4.9センチメートル。 この2組の碗は、器形と形成の特徴が同じであり、同時期に同工房でつくられた一対のものと考えてよく、双方ともに列状のハリ支えなど、のちの鍋島焼に通じる特徴があり、とくに、瑠璃地桜花散らし文碗には、鍋島焼に多くみられる濃淡二種の瑠璃釉の掛けわけがなされている。しかし、流水文碗には、有田の初期色絵、とくに青手様式と通じる濃密な緑の地塗りがみられる。 以上のことから、この2組一対の碗は、有田御道具山から大川内鍋島焼への過渡期に位置し、大川内(おおかわち)鍋島焼の前身的な窯である有田岩谷川内の御道具山で制作されたものと推定される。双方とも色絵に金彩を使用しているが、この技法は柿右衛門文書により1650年代後半に始まったと推定されており、本作品はその開発期の作例としてきわめて貴重である。 (写真:鍋島報效会提供)

-

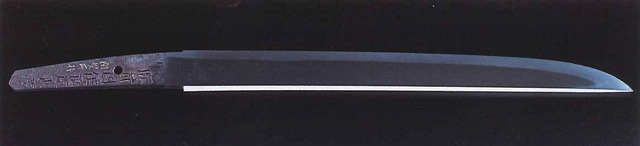

刀 一口 長巻なおし 銘正平十□肥州末貞

重要文化財

末貞は肥前では数少ない古刀類の刀工で、南北朝初期の14世紀中頃塚崎庄(現武雄市一帯)に住したといわれる。彼の作刀は現在2口が判明している。作風からみて肥後の延寿(えんじゅ)一派とみることができる。 この長巻は中心銘を折り返しにしたもので、もともと長巻として使用されていたものである。肥前では数少ない古刀期の刀で、龍造寺隆信の佩刀(はいとう)といわれる。 法量:長さ62.26センチメートル。 反り0.8センチメートル。 形状:長巻(ながまき)(薙刀の一種)の中心を折り返して刀に作り直している。銘は折り返し銘、庵棟(いおりむね)、表裏に腰樋が中心の中程まである。 鍛:小板目肌で流れ柾(まさ)がまじり、ざんぐりとしている。白気(しらけ)で棒映りが現れる。 刃文:小乱れ調の中直刃、刃ぶちに小沸がつき、小足がよく入り働きがある。 帽子:中直刃の焼きづめ。 中心:折り返し、鑢(やすり)目切り、目釘穴2個、先切り。 (写真:鍋島報效会提供)

-

刀 一口 銘肥前國住藤原忠廣 寛永七年八月吉日

重要文化財

忠吉(ただよし)は元亀3年(1572)龍造寺家の抱工橋本道弘の子として生まれ、慶長元年(1596)上洛、埋忠明寿(うめただみょうじゅ)に学び同3年(1598)帰郷して佐賀藩の抱工となり、城下の長瀬町に住む。元和10年(1624)再び上洛し武蔵大掾を受領、名を忠廣(ただひろ)と改め姓を藤原とする。「肥前国忠吉」の初代である。寛永9年(1632)60才で没した。 法量:長さ75.6センチメートル。 反り 1.2センチメートル。 形状:鎬造(しのぎつく)り、庵棟(いおりむね)。 鍛(きたえ):小杢目肌(こもくめはだ)がよくつんでいる。 刃文:広直刃で匂は深い。 帽子:二重がかりで小丸に返り沸えづいてにぎやかである。 中心(なかご):鑢(やすり)目切り、目釘穴が1個、尻剣形(しりけんぎょう)となる。 寛永7年(1630)8月吉日の銘があって、忠吉晩年の円熟した作風がうかがわれる。 この刀は、佐賀初代藩主鍋島勝茂の佩刀(はいとう)といわれ、その歴史的価値も高い。 (写真:鍋島報效会提供)

-

太刀 来國光の朱銘あり 一口

重要文化財

来(らい)派は国行(くにゆき)を祖として鎌倉時代中期から南北朝にかけて栄えた山城国の刀工で、國光は来派3代目来國俊(くにとし)の子あるいは門人といわれ、鎌倉末期から南北朝初期にかけて同派を代表する刀工である。国で指定を受けている刀剣では一番数が多い。 この太刀は鎌倉末期の典型的な優品で、実戦向きの豪壮な姿と格調の高さをうかがうことができる。佐賀4代藩主鍋島吉茂(よししげ)の佩刀(はいとう)といわれる。 法量:長さ71.6センチメートル。 反り:2.2センチメートル。 形状:鎬造(しのぎつくり)・庵棟(いおりむね)、中反り高く身幅がある。 鍛:小板目よくつみ梨子地(なしじ)風、地沸細かにつき総体に白気映(しろけうつ)りが現れる。 刃文:直刃調の小丸にわずかに返る。 中心:摺上、鑢(やすり)目にわずかに勝手下り、目釘穴2個。わずかに栗尻、指表に朱で「来國光」。 (写真:鍋島報效会提供)

-

薙刀 一口 銘貞治元年十二月日 備前長船政光

重要文化財

政光は備前刀工長船派で、相伝備前系の兼光(かねみつ)一門の一人である。政光の現存する作品は延文(1356~1361)から応永(1394~1428)に及んでおり、その活躍した時代は明らかである。 この薙刀は貞治元年(1362)の銘がある。彼の作刀で重文に指定されているものに「康安元年十一月日」(1361)の記年銘の太刀がある。 法量 長さ61.2センチメートル。 反り 2.7センチメートル。 形状 薙刀造(なぎなたづくり)、真棟(しんのむね)、薙刀樋に添樋((そえひ)が中心(なかご)途中で角止め(下端を一文字に止める)になっている。 鍛(きたえ):板目肌で、ところどころに流れ肌がまじり、かすかに映りがある。 刃文(はもん):匂本位の小乱れで、小足よく入り匂しまる。物打ちより上は、のたれ調になる。 帽子:わずかに乱れ、返り(棟の方に返る焼刃)が乱れこんで深く焼きさげている。 中心(なかご):摺上(すりあげ)、先切り、鑢(やすり)目勝手下り、目釘穴2個。

-

太刀 國行の朱銘あり 一口

重要文化財

國行は鎌倉中期を代表する山城国(京都府中部南部)の刀工で来(らい)派の祖といわれる。 彼の作刀は身幅広く、踏ん張りがあり切先(きっさき)が猪首風(いくびふう)になったのが多い。現在全国で10数口が国宝・重文に指定されている。この太刀は時代を反映した豪壮な太刀姿で、品位があり鎌倉中期の典型的な姿を残している。佐賀2代藩主鍋島光茂の佩刀(はいとう)といわれる。 法量 長さ70.6センチメートル。 反り 2.4センチメートル。 形状 鎬造(しのぎつく)り、庵棟(いおりむね)、表裏に二条の樋(ひ)が中心(なかご)の下まである。身幅があり重ねが厚く、姿は力強く豪壮である。 鍛(きたえ):板目肌(いためはだ)ざんぐり、地沸(ぢにえ)が細かにつき、全身に乱れの映りが現れる。 刃文:広直刃調(ひろすぐはちょう)の小乱れで、刃ぶちに小沸(こにえ)がつき小足、葉がよく働き、物打ち辺がしまり気味。 帽子:直刃調の掃(は)きかけで焼きづめ風。 中心(なかご):摺上(すりあげ)・鑢目(やすりめ)わずかに勝手下り、目釘穴3個、先は切り、指表(さしおもて)に「國行(くにゆき)」の朱銘がある。 (写真:鍋島報效会提供)

-

短刀 一口 肥前国住藤原忠広 寛永八年八月日の銘あり

重要文化財

初代忠吉(ただよし)の数少ない短刀の一つで晩年の代表作である。忠吉の作風は、一般に鍛(きたえ)が小杢目(こもくめ)で地肌は小糠肌(こぬかはだ)と呼ばれる肥前刀独特の冴(さ)えを見せており、刃文は中直刃が多く匂できで、小沸えがからんでものが多くみられる。姿は一概に身幅(みはば)があって新刀の中でも豪壮優美である。 この短刀は、佐賀10代藩主鍋島直正(なおまさ)が愛用したものといわれ、中心に「閑叟(かんそう)所持」の金象嵌銘(きんぞうがんめい)がある。佐嘉神社に奉納されたもので、御神刀とされている。 法量 長さ29.6センチメートル。 反り0.1センチメートル。 形状 平造(ひらづくり)、庵棟(いおりむね)。 鍛(きたえ) 小杢目肌(こもくめはだ)がよくつんでいる。 刃文(はもん) 広直刃で刃ぶちに小沸がつき匂深い。 帽子 直に小丸に返る。 中心(なかご) 鑢(やすり)目切り・目釘穴(めくぎあな)1個。尻剣形(けんぎょう)